|

���Ȍ������V�� �ҏW�F�����������w�Z ���ȋ��ȉ� |

|

���Ȍ������V�� �ҏW�F�����������w�Z ���ȋ��ȉ� |

| �@������͌��ȂǁA�M�B�̂�����Ƃ���Ɍ������R�X���X�̉ԁB�H�A���Ȃ�x���܂ʼnԂ���ɓ�������A�g�߂ȂƂ���ɂ�������A�͔|���e�Ղł���ȂǁA���ȋ��ނƂ��Ă����͓I�ȐA���ł��B�������A�R�X���X�Ɋւ��镶���⌤�����͂قƂ�ǂ���܂���B���Ȃ̐A�����ނɎg���邩���킩��Ȃ���Ԃł��B�����ŁA�������w�Z���ȋ��ȉ�ł́A���̃R�X���X�ɂ��āA���Ȃ̋��ނƂ��ė��p�ł��邩�u�Ԃ̂���v�u�זE����v�u�ԕ��ǁv�u���U�ʁv�Ȃǒ��ׂĂ݂܂����B�����āA�g�߂ȐA���R�X���X�̔閧�������Ă݂����Ǝv���܂��B |

| ���Y�n�F���L�V�R | �o�q�t�ށF�L�N�� | ���ى� | ��ϊ�����N�� |

| �����F�P�D�T�`�Q�D�O�� | �Ԃ̌a�F�U�`�W���� | �ԁF���ԂƊǏ�� | �t�F�Q��H�� |

| �J�Ԏ����F�Ă���H | �J�Ԋ��ԁF�����n�����g�����n�� | ������ł��ӂ��� | �a���F�A�L�U�N���i�H���j |

�P�D�Ԃ̂���

|

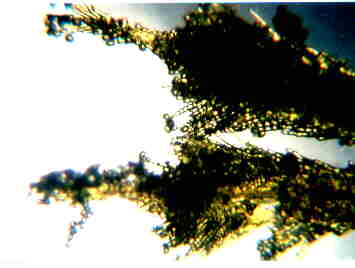

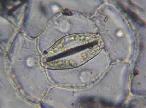

�@�R�X���X�̉Ԃ́A�܂��ɂW�̐������Ȃ�сi�ʐ^�ł̓s���N�F�̉Ԃт�j�A�����ɂ͉��F���Ǐ������������W�܂��Ă��܂��B���Ԃ͎����ނ����A�����ނ��Ԃ̂͊Ǐ�Ԃł��B �@�ڂ݂͊ۂ�����i�����̑���j�ł܂�Ă��܂��B�w�łԂ��Ƃ����j��A�Â��`���łĂ��܂��B�ڂ݂̂܂��ɐ���ɂ��łĂ���̂��O���̑���ł��B�ڂ݂��ޖ���̑���Ɛ���̑���͂Q��ɕ���ł��āA���Ƃ̕����͂������Ă��܂��B�@�@�@ |

| �@�R�X���X�̐��Ԃ́A�n�`��A�u�Ȃǂ̍�������������悤�ȐF�ʂ������Ă��܂��B���������āA�R�X���X�����}�����Ǝv���܂��B�ԕ��͎�ɍ����ɂ���ĉ^��������̂Ǝv���܂��B |

�Q�D�߂���

|

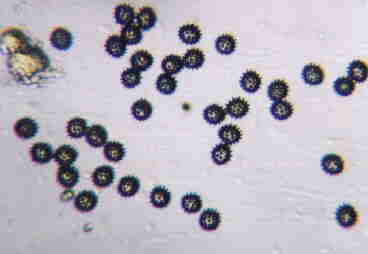

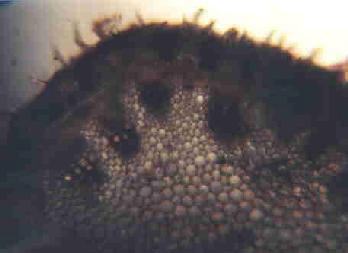

�@ �߂����͏�̎ʐ^�̂悤�ɁA�悪�ӂ��ɕ�����Ă��܂��B�^���|�|�̂߂��ׂɎ��Ă��܂��B �@ �߂������g�傷��ƍ��̎ʐ^�̂悤�ɁA�т����������Ă��܂��B�тɂ��Ă��鏬���ȗ��͉ԕ��ł��i�B�e�F���c�@���j�B �@ |

�R�D������

|

�@�Ǐ�Ԃ̉Ԃт�i���F�������j�̐悩��łĂ��鍕�����������������Ǝv���܂��B��Ԑ�̕����ɂ͉ԕ��i���F�����j������������Ă��܂��B |

|

�@���̎ʐ^���������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�߂��ׂ������Ă���Y���ׂ̐�͎ʐ^�̂悤�ɂƂ����Ă��܂��i�B�e�F���c�@���j�B �@���̎ʐ^�́A�����ׂ̍����̖тł��B�זE���ЂƂ��Ȃ����Ăł��Ă��܂��B���`�������̊ώ@�Ɏg����\��������܂��B |

�S�D�ԕ��i�ԕ��ǁj

|

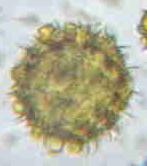

�R�X���X���ԕ��́A�������̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��B�������B�e���u�łP�T�O�{�ŎB�e�i�B�e�F���c�@���j�B �@�ԕ������V�|�n�i���V�p�p���g�p�j�ɂ����Ċώ@�����Ƃ���ԕ�����ˋN���łĂ��܂����B�ԕ��ǂ͂łĂ��܂���ł����B�������B�e���u�ɂĂU�O�O�{�ŎB�e�i�B�e�F���c�@���j�B |

|

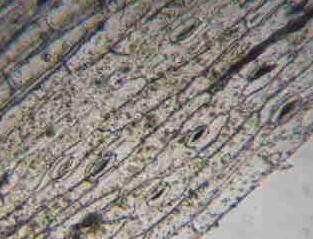

�@�R�X���X�̗t�́A�ׂ��j���̂悤�ȗt�ł����A�ӂ����o�q�t�ނ̗t�́A�t���������c�����ƍl����Δ[���ł��܂��B�t�ɂ͋C�E���݂��܂����A�\�炪�e�Ղɂ͂���Ă悭���p�����c���N�T�ɔ�ׂāA�ג����ł��B�\����͂��̂��Ȃ��Ȃ������ւ�ł��i���w���ɂ͂ނ���������Ƃł��j�B |

|

�@�R�X���X���C�E�́A���̎ʐ^�̂悤�ɍג����`�����Ă��܂��B�������B�e���u�łP�T�O�{�ŎB�e�i�B�e�F���c�@���j�B �@�Q�l�̂��߂ɁA�����T�L�c���N�T�̋C�E�i��̎ʐ^�j�����ĉ������B�͂邩�Ɍ��₷���A�\�����͂��₷���ł��i�B�e�F���c�@���j�B |

|

|

�@�R�X���X�����U���͂����ւ�傫���ł��B�X���P�O����AM�V�F�R�O�`AM�P�O�F�R�O�܂ł̂R���Ԃ̑���ŁA�R�X���X�̗t�P���u������A�P���Ԃ��O�D�O�S�Q�������U���܂����i���m�Ɍ����Ɛ����z���グ�܂����j�B���̒l�͈ȑO�������w�Z�̉Ȋw���Œ��ׂ��q���W���I����A�}�h�R���̒l�̂U�{�߂��ɒB���܂��B���B�������̐����z���\�͂��傫�����̂Ǝv���܂��B�܂��A�A���S�̂��݂��݂��������������܂��B�z���グ�������́A���ׂď��U�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�̑S�̂ɒ~���Ă���̂�������܂���B���L�V�R�̍����Ƃ��������n�Ő��܂ꂽ�A���ł��B�T�{�e���̂悤�ɐ�����~����@�\�����B���Ă���̂�������܂���B |

�U�D�s

|

�@���̎ʐ^���s�̒f�ʂ̌������ʐ^�ł��B�ԃC���N���悭�z���A�����̊ώ@������ɂ͍œK�ł��B�s���������̂ŁA��������̂͐��k�����ɂƂ��Ă͋Z�p�����邩������܂���B�j���g�R�̐c��~�N���g�[�����g���Ƃ悢�ł��傤�B �i�B�e�F���c�@���j�B |

�V�D���i�זE����j

|

�@�R�X���X�����͂ƂĂ����B���Ă��܂��B�^�Ɏ卪���Ƃ���A�܂��ɑ��������ɂ������Ă��܂��B�������B���������A�R�X���X�̏��U�ʂ̑����ɂȂ����Ă�����̂Ǝv���܂��B |

�W�D��q�i����E�זE����j

|

�@�R�X���X�����藦�͂����ւ�悢�ł��B�܂��A�����������A��q���܂��Ă���Q���قǂŁA���̎ʐ^���炢�ɐ������܂����B�o�q�t�ނ��������āA�o�t�Ŕ������܂����A��͂�R�X���X�ł��A�q�t���ג����ł��B �@�Ȃ��A�R�X���X����q�́A���ʐ^�̂悤�ɍג������̂ł����A���̏�ɗ����Ĕ��肷��d�g�݂ɂȂ��Ă���悤�ł��B  �@��q���܂��������A���̂悤�ɔ��肵�܂��B |

|

�@���ȏ��ɂ�����@�i���_���g�p�j�ŁA���蒼��̃R�X���X�̍��̐�[���������āA�זE�������ώ@���܂����B���F�̂̐��́A�^�}�l�M��葽���悤�Ɋ����܂����A�זE����̗l�X�Ȓi�K�̂��̂��ώ@�ł��܂����B�������B�e���u�U�O�O�{�ŎB�e�i�B�e�F���c�@���j�B |

|

�@�����̍זE�ł́A���F�������ɂɕ�����Ă���̂��悭�킩��܂��B�܂��A��������̏����ȍזE�������܂��B�������B�e���u�łU�O�O�{�ŎB�e�i�B�e�F���c�@���j�B �����ł́A���F�̐��i�Q�����Q�S�j�ł��邪����̊ώ@�ł͂͂�����͂��܂���ł����B |

�X�D��ĕ�

| �A�����F�S�`�U�� |

| �A���ꏊ�F�������肪�悭�A���͂��̂悢�ꏊ���K���܂��B���������āA���H�[��͌��Ȃǂ��œK�ł��B�A���鎞�ɊɌ����̉����엿��p�y�ɍ�����Ƃ悢�ł��傤�B |

| ������F�����n�̐A���ł��̂ŁA�A���Ă���Q�T�ԂقǁA�������Ȃ��悤�ɐ���肷��A��͕����Ă����Ă悢�����ł��B�����ւ�Ǘ��̊y�ȁA��Ԃ��炸�̐A���ł��B |

| �엿�F�͔|���ɗt�����ς���悤�ȏꍇ�̂݁A�����ɉ����엿���{���܂��B |

![]()

| ���Ȍ������V�� �������w�Z���ȋ��ȉ�� |

�� |

|